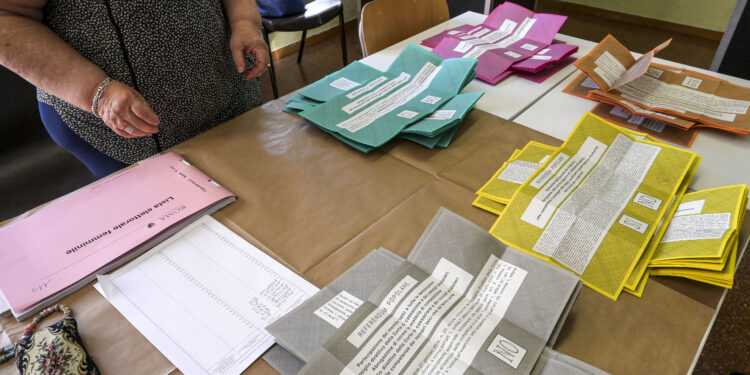

L’8 giugno mi recherò al seggio per ritirare solo due schede del referendum. Le indico nell’ordine del livello di convenzione che mi indurrà a votare Sì: il quesito sulla cittadinanza e quello sulla sicurezza del lavoro. Per quanto riguarda il primo non ci sono molte spiegazioni da dare. Anche se l’Italia è un paese generoso nel concedere la cittadinanza, credo che cinque anni di residenza regolare – insieme agli altri requisiti richiesti – siano sufficienti , anche perché l’Italia – per tanti motivi – ha bisogno di stranieri extra comunitari e la cittadinanza è certamente un buon viatico dell’integrazione. Per quanto riguarda il requisito sulla sicurezza mi ha infastidito la campagna dei promotori e sostenitori dell’abrogazione perché tende a simulare che da quel voto potrebbe partire il concorso in solido tra l’appaltante e l’appaltatore in caso di infortunio di un dipendente di quest’ultimo. La normativa vigente dispone già in tal senso e da tempo, salvo alcune eccezioni ragionevoli che sarebbero abolite in caso di vittoria del Sì. Anche se, a mio avviso, non è questa la strada per contenere il fenomeno degli infortuni e delle morti sul lavoro, un esito abrogativo contribuirebbe, tutto sommato, ad una maggior tutela del lavoratore; pertanto, considero preferibile esprimere un voto favorevole.

Per quanto riguarda gli altri tre quesiti sul lavoro, il mio obiettivo è il loro insuccesso, tramite il non raggiungimento del quorum. Non sarebbe la prima volta che quanti sono contrari al quesito sottoposto a referendum cercano di sfruttare la rendita di posizione del mancato quorum (risparmio di citare le volte in cui questa scelta è stata compiuta dalle forze politiche oggi schierate per il voto). Per come si sono messe le cose votare No o scheda bianca sarebbe come votare Si, perché contribuirebbe al conseguimento del quorum e quindi alla vittoria del Sì, non essendo in campo uno schieramento per il No minimamente competitivo con quello massicciamente impegnato per il Sì. Non a caso le sinistre e la Cgil oggi hanno impostato la loro campagna elettorale sul dovere civico del voto perché sanno bene quale sarebbe il risultato a loro favorevole in caso di validità del referendum. Ma possono convincere solo qualche romantico.

Credo che i partiti della maggioranza avrebbero dato un’impareggiabile dimostrazione di stupidità se avessero assunto una qualsiasi posizione. Schierandosi per il No avrebbero esposto il governo ad una possibile sconfitta fornendo gratis un obiettivo di mobilitazione alle opposizioni. Sostenendo il Sì avrebbero dato prova di coerenza rispetto ai voti espressi, dall’opposizione, al momento che queste norme furono varate; ma in tal modo avrebbero accumulato soltanto una seconda figura di m…a. Per non parlare della pagliacciata all’italiana di avere le forze politiche che a suo tempo furono contrarie al jobs act che ora lo difendono, mentre quelle che lo vollero approvare (lo schema del contratto a tutele crescenti fu votato dalla Direzione del PD) si mobilitano per abrogarlo. Personalmente considero il jobs act (che è un pacchetto normativo molto più ricco del solo dlgs n.23/2015 di cui è chiesta l’abrogazione e che istituisce il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti) un passaggio importante nella modernizzazione del diritto del lavoro, compiuto dalla sinistra riformista fornita di una cultura di governo. Peraltro – come ha fatto notare la Consulta nella sentenza n.12/2025 che ha ammesso il quesito – la giurisprudenza costituzionale in questi 10 anni ha smantellato gli aspetti più controversi di quel provvedimento, apparentemente svantaggiosi per i lavoratori. L’abrogazione di ciò che rimane della disciplina del contratto a tutele crescenti sarebbe una ritorsione della sinistra che io considero reazionaria (copyright Tony Blair) contro quella riformista; e io non ho dubbi da che parte stare in questa battaglia.

Infine io non sopporto le menzogne: non è vero che con un successo del Sì torni in vigore la reintegra in ogni caso di licenziamento illegittimo. La Consulta nella sentenza citata avverte, infatti, il dovere di mettere in guardia gli elettori: l’abrogazione del jobs act non cambierebbe sostanzialmente la disciplina dei licenziamenti perché non resusciterebbe l’articolo 18 nella stesura dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) ma estenderebbe come norma di carattere generale il testo modificato dalla legge n.92/2012 che, in pratica, ha disposto il risarcimento del danno come sanzione ordinaria nel caso di licenziamento per motivi oggettivi ritenuto illegittimo. Si tratta di una disciplina complessa che io ritengo peggiore del jobs act e che già si applica ai lavoratori in forza prima del 7 marzo 2015, per i quali non cambierebbe nulla. Sostanzialmente – a parte gli esiti della contesa tra la le due sinistre– non vi sarebbero particolari conseguenze nella vita quotidiana delle aziende e dei lavoratori. Anzi, la Corte, ci tiene a far notare la “circostanza che all’esito dell’approvazione del quesito abrogativo il risultato di un ampliamento delle garanzie per il lavoratore non si verificherebbe in realtà in tutte le ipotesi di invalidità” del licenziamento; in taluni casi si avrebbe, invece, “un arretramento di tutela’’.

Quanto agli altri due quesiti è mia opinione che siano dannosi. La sentenza n.13 della Consulta ha ammesso il quesito che chiede, nel caso delle piccole imprese, l’abrogazione del tetto di 6 mensilità di retribuzione come risarcimento del licenziamento illegittimo. Se prevalesse il Sì nel combinato disposto tra quest’ultimo quesito e quello sul jobs act si determinerebbe l’effetto paradossale per cui le imprese di dimensioni minime potrebbero essere condannate a indennizzi senza limiti, mentre si ridurrebbe, ex lege, il limite massimo dell’indennizzo da 36 a 24 mensilità, per le imprese maggiori. Nella sentenza citata traspare tra le righe una sorta di stupore dei giudici delle leggi quando scrivono: ‘’ Occorre precisare che, sin da quando è stata introdotta, nel 1966, la tutela indennitaria, la fissazione in via legislativa di un tetto massimo per la liquidazione dell’indennità da licenziamento illegittimo, insieme alla sua articolazione a seconda del requisito dimensionale del datore di lavoro, rappresenta un dato costante. Essa, infatti, si rinviene all’indomani dell’entrata in vigore dello statuto dei lavoratori, di cui alla legge n.300 del 1970, che, all’art. 18, ha introdotto la tutela reintegratoria al fianco di quella solo indennitaria’’.

Per quanto riguarda il lavoro a termine, l’eventuale abrogazione prevista nel quesito eliminerebbe ogni franchigia di flessibilità acausale (ora limitata a 12 mesi). Questa condizione – come ha notato Pietro Ichino – non gioverebbe né ai prestatori né ai datori di lavoro. I modi corretti per limitare questi contratti – secondo il giuslavorista – sono quelli già in vigore: da quando l’obbligo della “causale” (limite “qualitativo”) è stato sostituito con i limiti cosiddetti “quantitativi”, il contenzioso giudiziale si è molto ridotto, e anche la quota di lavoratori a termine è diminuita. E’ in corso poi un processo reale che vede – per tanti motivi – un ampliamento dell’occupazione a tempo indeterminato rispetto a quella a termine. Intervenire con l’accetta sottoponendo le aziende al rischio di un giudizio ogni qualvolta cessa un contratto a termine significa agire contro l’occupazione, perché il lavoro a termine non è sempre un arbitrio.

Ricordo agli smemorati che, in piena pandemia, venne anche dai sindacati la richiesta di sospendere quanto previsto dal decreto dignità, perché trascorsi i primi 12 mesi le aziende evitavano di riassumere la stessa persona. Infatti, in quella circostanza, pur in presenza di un blocco dei licenziamenti per motivi oggettivi, durato 500 giorni, si persero 900mila posti di lavoro in prevalenza a termine che interessavano soprattutto giovani e donne. Non esiste la possibilità che un’impresa non potendo assumere a termine si avventuri da subito in un’assunzione a tempo indeterminato. Piuttosto vi rinuncia. E come diceva Marco Biagi nessun incentivo economico è in condizione di superare un disincentivo normativo. Il lavoro ha bisogno di una rivoluzione copernicana non del ritorno dei terrapiattisti.

Giuliano Cazzola