Il 2 settembre 1943 rinasce, in Italia, la democrazia nei luoghi di lavoro. Il grande sindacalista ferrarese Bruno Buozzi, già firmatario nel 1919, in ambito metalmeccanico, del primo contratto nazionale di categoria, stipula, infatti, con il rappresentante degli industriali Mazzini, il patto, l’accordo che sancisce la rinascita, nelle fabbriche, come negli uffici, delle Commissioni Interne. Sei giorni prima dell’armistizio firmato con le truppe americane dal generale Badoglio, poco più di un mese dopo il ribaltamento del 25 luglio in cui il Gran Consiglio del fascismo aveva messo in minoranza Benito Mussolini, viene reintrodotto nel campo delle relazioni industriali l’organo di rappresentanza unitaria di tutti i lavoratori, impiegati e operai, nelle aziende con almeno 20 dipendenti. Viene sancito, tra l’altro, che le Commissioni interne sono: “agenti contrattuali”. La democrazia economica rinasce, di fatto, nel nostro Paese, ancora prima della democrazia politica.

L’Italia, dalle Alpi alla Sicilia non è fatta solo di Storia, ma anche di storie, solo apparentemente minori. Una di queste, interessantissima, è la vicenda biellese del “Contratto della montagna”, alleanza tra donne, operai e partigiani.

Ce la racconta il giornalista ed educatore Roberto Pietrobon, in un prezioso libretto da poco pubblicato dalla casa editrice Derive Approdi. Ed è un approdo fondamentale quello del primo giugno 1944 (siamo, parlando di Storia, nel periodo del Patto di Roma che ricostituirà in Italia la CGIL unitaria, caratterizzata dalle correnti comunista, socialista e cristiana) in cui operai e datori di lavoro, con il contributo fondamentale del movimento partigiano, danno vita, pur sotto l’occupazione nazifascista, adun decisivo accordo sindacale che, insieme ad un grande fatto di insubordinazione democratica, sancisce aumenti salariali, indennità di carovita, garanzia del salario, tutele per gli apprendisti e difesa dei diritti delle lavoratrici madri. Sancisce anche un aspetto fondamentale e peculiare: la parità retributiva tra uomini e donne: una “democrazia operaia” che applica il tema dell’uguaglianza non solo formale, ma sostanziale, a partire di quella tra i generi. Una Costituzione realizzata, ancora prima che quella formale fosse scritta, nei luoghi di lavoro, anticipando, attraverso l’uguaglianza, giustizia, libertà e democrazia.

Una storia dentro la Storia, ben raccontata da Pietrobon, contestualizzandola nel lungo percorso di industrializzazione ed emancipazione biellese a partire dalla primissima rivoluzione industriale di inizio Ottocento e dai successivi importanti scioperi generali della fine di quel secolo, incentrati, ovviamente, nel settore tessile.

Un territorio, quello biellese vercellese, caratterizzato anche da grandi leader sindacali, partendo da Rinaldo Rigola, leader della Cgl riformista, passando a Giulio Pastore, fondatore della CISL, senza assolutamente dimenticare una grande leader operaia, poi dirigente sindacale e politica, come Carmen Fabris. Una piccola grande storia quella raccontata, fabbrica per fabbrica, vertenza per vertenza, da Pietrobon. Come scrive Fausto Bertinotti nella prefazione:

“Roberto Pietrobon ha scritto un libro per tutti coloro che si propongono di resistere “all’aria del tempo”. È una storia specifica di una determinata comunità, il biellese, in cui si compie un’impresa straordinaria. Ma è, contemporaneamente, un saggio sulla lotta della classe e della comunità del lavoro, sul suo andamento carsico, sulle sue vittorie e sulle sue sconfitte, entrambe maestre di vita e di politica. Trovate le sue storie di fratellanza e di eroismo e scovate come sia stato possibile durante la Resistenza al nazifascismo far vivere una trattativa sindacale articolata per zone, per fabbriche che al fine confluiranno nel Contratto della montagna. Un vero contratto di lavoro, con conquiste sociali decisive, dalla parità salariale tra donne e uomini alla riduzione dell’orario di lavoro come per un investimento su una vita migliore».

Scrive, invece, Michele De Palma nella postfazione al volume: “con la prima ondata di scioperi del marzo 1943, decine di migliaia di operai e operaie bloccarono la produzione e al grido di “pane, pace, libertà” si riversarono fuori dai cancelli, spiazzando completamente gli apparati di controllo fascisti, dando un contributo decisivo alla spallata che di lì a poco avrebbe portato alle dimissioni e all’arresto di Mussolini nel luglio del 1943 (…) È grazie a questi sacrifici che l’azione collettiva e di massa delle lotte operaie del biennio 1943-1945 conferirà ai lavoratori quella legittimità politica e sociale, che diventerà poi anche costituzionale nell’Italia democratica”.

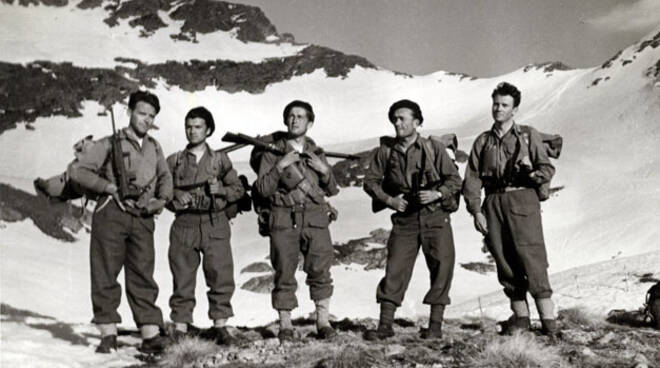

La storia raccontata da Pietrobon ci parla anche di un compromesso positivo tra capitale e lavoro attraverso un contratto che è, insieme, aziendale e territoriale e che sarà base anche per le trattative sindacali successive alla Liberazione, accompagnata e sostenuta anch’essa, troppo spesso viene dimenticato, dallo sciopero generale proclamato da Sandro Pertini, a nome del Cln, il 25 aprile del 1945. È importante ricordare che stiamo parlando di un contratto sottoscritto di notte, nei boschi, tra sindacati e industriali biellesi, con i partigiani che li proteggevano. Un contratto, quello “della montagna” che è stato il frutto di un’unità sindacale e del lavoro in generale, ripartita dal basso: da bisogni e desideri, interessi e ideali di donne e uomini in carne ed ossa, corpi e anime liberati anch’essi. Una identità vissuta nella dignità che è, contemporaneamente, frutto di una lotta di Resistenza plurale e inclusiva e monito severo per l’oggi: di fronte a chi vuole sostituire la libera rappresentanza con la disintermediazione, le relazioni industriali con i ricatti individuali, il giusto salario con il lavoro povero, il lavoro come fatto “sociale e relazionale” (citazione di Pierre Carniti) con la parcellizzazione frantumata di una postmodernità postdemocratica.

Tornare, a ottanta anni dalla Liberazione, a questa lotta e a questo accordo poco conosciuto della Resistenza italiana, risalire sui monti, ci permette di non perdere la bussola di un oggi in cui appare troppo semplice perdere la speranza e l’intelligenza collettiva. Un oggi in cui la dignità del lavoro, in ogni parte del mondo, continua ad accompagnarsi a giustizia, libertà, pace e democrazia compiuta.

(Roberto Pietrobon, Il contratto della montagna. Storia di un’alleanza tra donne, operai e partigiani, Derive Approdi, Bologna, 2025)

Francesco Lauria